Все мы знаем, что русский язык изобилует разнообразными частями речи, каждая из которых выполняет свою собственную функцию. Мы давно привыкли к глаголам, существительным, прилагательным и прочим хорошо знакомым нам лексическим обозначениям. Однако существуют слова, ответы на которые кроют в себе тайны и запускают в действие целые механизмы понимания.

В рамках нашего исследования мы сосредоточимся исключительно на функции тех частей речи, которые отвечают на вопрос "до чего". Ведь именно эти слова являются индикаторами диапазона значений и помогают нам находить точность и ограничения в высказываниях.

Мы погрузимся в мир загадочных предлогов, знакомых всем нам союзов, а также энергичных местоимений, которые воплощают в себе возможности различных интерпретаций. С помощью уникальных примеров и интересных фактов мы постараемся раскрыть все тонкости и смыслы этих частей речи, позволяющих нам добраться до границ понимания.

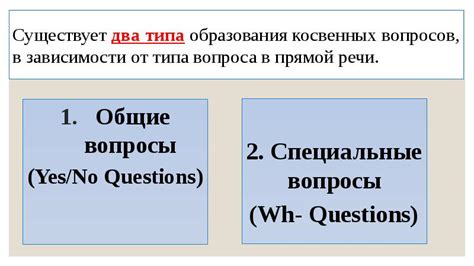

Определения, исследующие нюансы косвенных вопросов

Среди разнообразия синтаксических единиц, выполняющих различные функции, имеются такие части речи, которые отвечают на вопросы, связанные с определением предмета или явления, но в более обособленной и косвенной форме. В данном разделе будут рассмотрены определения на косвенные вопросы, где будет исследовано, каким образом в русском языке передаются относительные понятия и определения без прямого указания.

При обсуждении функциональных возможностей русского языка необходимо принять во внимание особые способы представления информации. В обыденной жизни мы не всегда задаем вопрос "до чего" в прямой форме, но всегда существует потребность выразить подобные отношения. Русский язык адресует эту задачу целым рядом лексических единиц и грамматических конструкций, которые представляют особый интерес для анализа и изучения.

Последовательно изучая примеры и способы выражения косвенных вопросов, мы сможем раскрыть отличия и особенности функционирования русского языка в этой области. Определения на косвенные вопросы позволяют нам увидеть, как русский язык создает возможность передачи подразумеваемой информации и использования разнообразных синтаксических конструкций для достижения точности и нюансированности выражений.

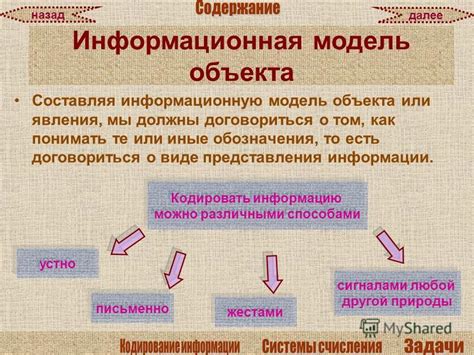

Обозначения объекта или явления

В данном разделе рассмотрим роль и значение определенных частей речи, используемых для указания и описания предметов или процессов. Мы исследуем, как эти слова помогают нам представить или обозначить объекты и явления в нашем окружении.

| Часть речи | Примеры слов | Обозначение |

|---|---|---|

| Существительное | предмет, явление, объект, элемент | Служит для обозначения определенных объектов, абстрактных понятий или явлений, которые существуют в реальности. |

| Прилагательное | подмороженный, огненный, стремительный | Описывает признаки или свойства предмета или явления, позволяет указать его качества или состояние. |

| Глагол | двигаться, изменяться, превращаться | Показывает действие или процесс, происходящий с предметом или явлением, его движение, изменение или преобразование. |

| Наречие | быстро, медленно, жарко | Указывает на особенности проявления или характеристики предмета или явления - его временные, пространственные или степенные характеристики. |

Частей речи, описанных выше, можно использовать для обозначения разных типов объектов или явлений. С помощью существительных мы можем указать на конкретные предметы или абстрактные понятия. Прилагательные помогут описать их качества, а глаголы - действия или процессы, с ними связанные. Наречия дополняют общую картину, указывая на особенности, характеристики или способы проявления объектов или явлений.

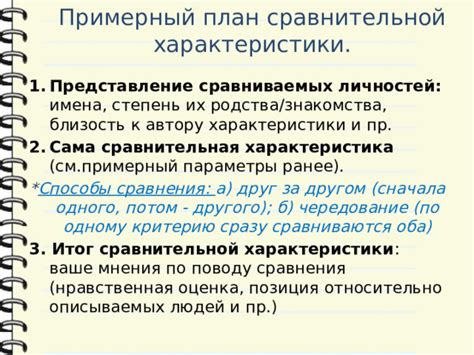

Степень сравнения: создание различных уровней сравнительной характеристики

Степень сравнения применяется в русском языке для создания эффекта сравнения, который помогает нам лучше понять, насколько один объект или явление является более или менее значимым, сильным, ярким или выразительным по сравнению с другими. Это может быть полезно для точного описания и передачи информации о разных аспектах и качествах предметов и явлений.

Для образования степени сравнения в русском языке существуют различные способы, включая использование суффиксов, добавление специфической формы или сочетания слов. Однако, важно помнить, что не все части речи могут образовывать степень сравнения. Так, например, у настоящих глаголов степени сравнения нет, а у прилагательных и наречий сравнительная и превосходная степени могут быть образованы посредством суффиксов -ее, -ей, -ейш- (по числу исконных признаков).

| Род | Одушевленность | Форма |

|---|---|---|

| Мужской | Одушевленное | Высокий - выше - самый высокий |

| Мужской | Неодушевленное | Большой - больше - самый большой |

| Женский | Одушевленное | Новая - новее - самая новая |

| Женский | Неодушевленное | Большая - больше - самая большая |

| Средний | Одушевленное | Мало - меньше - самое маленькое |

Использование степени сравнения позволяет нам точнее и ярче описывать объекты и явления на русском языке. Благодаря этому, мы можем передавать информацию с большей нюансированностью, а также сравнивать и оценивать различные характеристики и аспекты предметов и явлений.

Определение временных границ

Некоторые слова, выполняющие данную функцию, помогают указать начало или конец каких-либо событий, выражая их временную протяженность или ограничение. Благодаря этим словам мы можем легче определить промежутки времени, в которых происходят различные явления или процессы.

- Конец - обозначает момент завершения или окончания чего-либо.

- Предшествовать - указывает на событие или действие, произошедшее до указанного момента времени.

- Начало - позволяет определить момент запуска, начала событий или деятельности.

- По времени - выражает длительность или совпадение с определенным периодом времени.

Измерение, количество и выборки: понимание природы явлений

В языке существуют определенные части речи, которые помогают нам понять меру, количество или выборку объектов и явлений. Используя различные слова и выражения, мы можем описывать размеры предметов или абстрактные величины, а также указывать на количество или группировку определенных элементов.

Существительные и прилагательные позволяют нам определить размер, объем или масштаб объектов или явлений. Мы можем описывать что-то маленькое, крупное, массовое или единичное, используя разные слова и фразы.

- Существительные - это имена предметов, которые мы можем измерить или описать. Они предоставляют нам информацию о конкретных объектах или концепциях.

- Прилагательные - это слова, которые дают нам дополнительную информацию о существительных. Они помогают описать свойства или характеристики объектов.

Глаголы также играют роль в измерении, количестве и выборке. Они позволяют нам указывать на количество или действие, связанное с объектами или явлениями.

- Глаголы измерения - это действия, которые помогают установить размер или количество чего-либо.

- Глаголы количества - это действия, которые указывают на определенное количество или количество в целом.

- Глаголы выборки - это действия, которые позволяют выбрать определенный набор или группу объектов из общего числа.

Артикли также могут влиять на наше понимание меры, количества или выборки, указывая на единичные или общие объекты и явления.

Взаимодействие этих частей речи позволяет нам более точно и полно описывать объекты и явления вокруг нас. Но необходимо помнить, что правильное использование слов и выражений в контексте языка является основой для ясного и точного передачи информации.

Возможности, способности и намерения: определение и их значение

В данном разделе мы рассмотрим функциональные характеристики слов и выражений, которые описывают возможность, способность или цель. Мы изучим различные области, где подобные определения играют важную роль в понимании смысла предложений. Это позволит нам лучше ориентироваться в текстах и улучшать свою коммуникацию.

Воспринимая информацию из текста, мы часто сталкиваемся с вопросами о возможности совершения какого-либо действия, способности чего-то сделать или цели, которую хотим достичь. Конкретные слова или фразы, отвечающие на эти вопросы, помогают нам понять суть высказываний. Поэтому знание таких функций слов и выражений является важным навыком в обучении языку.

Определения возможности, способности или цели могут быть вербальными или номинальными, а также выражаться с помощью различных частей речи. Например, глаголы, наречия, прилагательные, существительные, а также предлоги и союзы могут указывать на эти функции слов или фраз.

Каждая функция имеет свою специфическую роль в выражении возможности, способности или цели, и позволяет нам точнее передать свои мысли и намерения. Разбирая примеры использования таких слов и выражений, мы научимся распознавать их значения и правильно интерпретировать информацию в текстах, что обогатит нашу коммуникацию и повысит наши языковые навыки.

Вопрос-ответ

Какие части речи отвечают на вопрос "до чего"?

На вопрос "до чего" отвечают предлоги, наречия и местоимения.

Какую функцию выполняют предлоги, отвечающие на вопрос "до чего"?

Предлоги, отвечающие на вопрос "до чего", указывают на предел или цель действия. Например: "идти до дома", "выучиться до экзамена".

Какие наречия указывают на предел действия или цель и отвечают на вопрос "до чего"?

Наречия "до", "довольно", "достаточно" и другие, относящиеся к категории уровня, указывают на предел действия или цель. Например: "работать до упада", "достичь успеха до конца года".

Какие местоимения имеют функцию отвечать на вопрос "до чего"?

Местоимения "до", "дотуда", "довольно" и другие, указывают на предел действия или достижение цели. Например: "я дошел до двери", "до этого я не видел такой красоты".

Как важно знать функции частей речи, отвечающих на вопрос "до чего"?

Знание функций частей речи, отвечающих на вопрос "до чего", помогает правильно строить предложения, указывая на предел действия или цель. Это помогает сделать выражения более точными и информативными.

Какие функции выполняют части речи, отвечающие на вопрос "до чего"?

Части речи, которые отвечают на вопрос "до чего", могут выполнять различные функции в предложении. Например, прилагательные, указывающие на признак или качество, могут использоваться для сравнения объектов, указания на степень или выражения эмоциональной окраски. Наречия, отвечающие на вопрос "до чего", могут указывать на место, способ, время или степень действия. Также, предлоги могут выражать направление движения, место нахождения или время. Все это зависит от контекста и функции, которую выполняет конкретное слово в предложении.