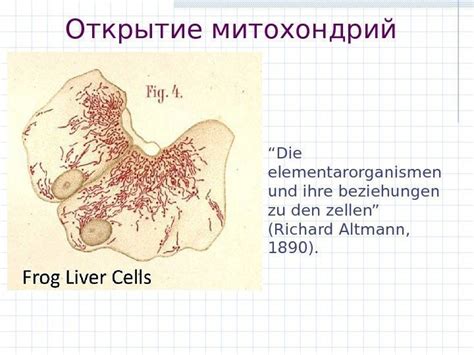

Митохондрии являются неотъемлемой частью каждой клетки нашего тела. Они названы так в честь греческого слова "mitos", что означает "нить", и "khondrion", что можно перевести как "ядро". Их история открытия началась в 1886 году, когда английский микробиолог и патологоанатом Ричард Альтман впервые описал эти структуры в клетках мышц животных.

Однако, настоящее значение митохондрии и их роль в клеточном дыхании были выяснены в 20-х годах прошлого века. В 1925 году немецкий биолог Альберт фон Келликер ввел термин "митохондрия" и описал их особую структуру, включая двойную мембрану.

В следующие десятилетия исследования митохондрий активно развивались, и главным исследователем этого вопроса стал американский биохимик Джордж Пэлэйдж, который в 1960-х годах предложил гипотезу о митохондриальной теории старения и болезней. Согласно этой теории, старение и различные заболевания связаны с нарушениями функционирования митохондрий и аккумуляцией повреждений в их генетическом аппарате.

Сегодня митохондрии являются объектом активных исследований, связанных с пониманием их роли в человеческом организме. Благодаря работам таких ученых, как Дуглас Уоллес и Майкл Мерзер, мы начинаем понимать, какие гены контролируют функции митохондрий, и какие механизмы могут влиять на их работу. Это открывает новые перспективы в лечении различных заболеваний, связанных с нарушениями митохондриальной функции.

Основные факты об истории открытия митохондрий

Открытие митохондрий в клетках произошло благодаря труду нескольких великих ученых. Вот основные факты об истории открытия митохондрий:

- Альберт Лейберкюхн (1835) - немецкий анатом, первым описавший структуру митохондрий в клетках мышцы сердца.

- Ричард Альтман (1886) - немецкий цитолог, заметивший митохондрии под микроскопом и назвавший их "билоидными элементами".

- Карл Бенцон (1898) - датский ученый, который ввел термин "митохондрии". Он предположил, что эти структуры играют важную роль в обмене веществ.

- Альберт фон Кёлликер (1899) - швейцарский анатом, который подтвердил наличие митохондрий во множестве разных организмов.

- Линдо Уиден (1961) - американский биолог, который изучал структуру и функции митохондрий. Он показал, что они являются местом проведения клеточного дыхания.

История открытия митохондрий является важной частью развития науки и понимания клеточной биологии. Благодаря работе этих ученых мы сегодня имеем лучшее представление о роли митохондрий в жизни клеток и их важности для нашего организма.

Открытие клеточных органоидов

Знание о существовании клеточных органоидов закладывалось еще в конце XIX века, но их открытие и систематическое исследование началось в XX веке. Одним из первых ученых, которые обратили внимание на клеточные органоиды, был английский физиолог Китай Воллендерсон.

Он исследовал клетки желез и заметил наличие в них специфических включений, которые назвал "митохондриями". Однако, Воллендерсон не смог полностью разобраться в структуре и функции этих органоидов.

В работе по исследованию митохондрий прорыв сделалось в 1948 году, когда американский биохимик Альберт Кларк и его коллеги изолировали митохондрии из клеток и провели их детальное исследование. Они выяснили, что митохондрии играют ключевую роль в процессе дыхания клеток и синтезе энергии. Это открытие стало точкой отсчета для новых исследований митохондрий и других органоидов.

В дальнейшем, благодаря использованию электронной микроскопии, была получена детальная информация о структуре митохондрий и других клеточных органоидов. На данный момент, мы знаем о существовании и функции не только митохондрий, но и других важных органоидов, таких как эндоплазматическое ретикулум, голубые пигментные органы, пероксисомы и многие другие.

Открытие и названия митохондрий

Митохондрии были открыты в 1857 году немецким биологом Альбертом фон Кёлликером. Он назвал их "семенными зернами" из-за их формы и отношения к процессу размножения клеток.

В 1890 году Карл Бенц (Алексей Зубов) предложил название "митохондрии" для этих структур, которое происходит от греческого слова "mitos" - нить и "khondros" - зерно. Такое название отражало их нитьевидную форму и их предполагаемое происхождение.

Однако, истинную природу митохондрий и их роль в клеточном дыхании удалось выяснить только в середине XX века благодаря исследованиям Эндерсона и Палинга, которые показали, что митохондрии играют центральную роль в процессе образования энергии в клетке.

С тех пор митохондрии стали неотъемлемой частью всех учебников биологии, а исследования их функций и структуры продолжаются по сей день.

Роль митохондрий в оксидативном фосфорилировании

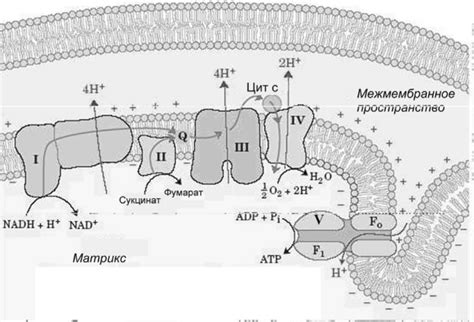

На первом этапе оксидативного фосфорилирования в митохондриях происходит окисление различных органических молекул, таких как глюкоза или жирные кислоты. Этот процесс сопровождается выделением электронов, которые переносятся на электрон-транспортную систему.

Затем эти электроны передаются по цепи белковых комплексов электрон-транспортной системы, расположенных на внутримитохондриальной мембране. В результате этого происходит создание электрохимического градиента, вызванного разностью концентрации протонов между пространством митохондриальной матрицы и интермембранной пространством.

Этот градиент энергии используется митохондриями для синтеза аденозинтрифосфата (АТФ) - основного энергетического носителя клетки. Для этого протоны переходят обратно через внутримитохондриальную мембрану, проходя через специальный белковый комплекс, известный как АТФ-синтаза.

Процесс оксидативного фосфорилирования в митохондриях обеспечивает значительное количество энергии, которая необходима для биологических процессов в организме. Без участия митохондрий в этом процессе, клеткам было бы тяжело обеспечить свою жизнедеятельность и выполнять все необходимые функции.

| Процесс | Место происхождения | Значение |

|---|---|---|

| Окисление органических молекул | Митохондриальная матрица | Выделение электронов |

| Передача электронов | Внутримитохондриальная мембрана | Создание электрохимического градиента |

| Синтез АТФ | Внутримитохондриальная мембрана | Обеспечение клеточной энергией |

Комплексы митохондриальной мембраны

Митохондриальная мембрана содержит несколько комплексов, которые осуществляют электронный транспорт в процессе окислительного фосфорилирования и участвуют в синтезе АТФ. Эти комплексы называются Комплекс I, Комплекс II, Комплекс III и Комплекс IV, а также ATP-синтазой.

Комплекс I, известный также как НАДН-кофермент-Q-оксидоредуктаза, является первым этапом электронного транспорта. Он передает электроны от НАДН+- (никотинамидадениндинуклеотид) на молекулу кофермента Q (убихинон), передвигая электроны по цепи в течение процесса. Комплекс I также участвует в создании протонного градиента, необходимого для работы ATP-синтазы.

Комплекс II, также известный как сукцинатдегидрогеназа или СДГ, участвует в цикле Кребса, преобразуя сукцинат в фумарат. Комплекс II передает электроны сукцинатдегидрогеназы на молекулу кофермента Q.

Комплекс III, известный как цитохром Q-цитохромс-оксидоредуктаза, является важным компонентом электронного транспорта. Он передает электроны от кофермента Q на цитохромы c1 и c, в конечном итоге передавая электроны на цитохром c внутри митохондрии.

Комплекс IV, или цитохром оксидаза, является последним этапом электронного транспорта. Он передает электроны от цитохрома c на кислород, создавая воду. Комплекс IV также участвует в создании протонного градиента, генерируя протоны и создавая электрохимический потенциал, который используется ATP-синтазой для синтеза АТФ.

ATP-синтаза, также известная как Ф1Ф0-АТФаза, является главным ферментом, ответственным за синтез АТФ. Она использует протонный градиент, созданный комплексами I, III и IV, чтобы превращать аденозиндифосфат (АДФ) и органический фосфат в трехфосфатаденозин, или АТФ.

ДНК митохондрий и гипотеза эндосимбиоза

МтДНК представляет собой кольцевую молекулу, состоящую из двух цепей, и содержит гены, кодирующие белки, РНК и транспортные молекулы, необходимые для функционирования митохондрий. Количество копий мтДНК в каждой митохондрии может быть разным.

Гипотеза эндосимбиоза предполагает, что митохондрии - это производные бактерий, которые в процессе эволюции стали жить в симбиотическом отношении с прародительскими клетками. Согласно этой гипотезе, предложенной Линдгреном в 1967 году, митохондрии появились благодаря постоянным взаимодействиям между протеобактериями и прародительскими клетками.

Гипотеза эндосимбиоза находит подтверждение в особой структуре митохондрий и ДНК, а также в их способности делиться независимо от ядра клетки. Митохондрии имеют собственную мембрану, содержат свои белковые рибосомы и синтезируют собственные белки.

С точки зрения генетики, мтДНК обладает рядом особенностей, связанных с ее происхождением от прокариотических организмов. Например, гены мтДНК не содержат интронов, характерных для ядерной ДНК, и имеют несколько отличающуюся генетическую кодировку.

В целом, исследование ДНК митохондрий и гипотеза эндосимбиоза продемонстрировали важную роль митохондрий в эволюции жизни на Земле и помогли лучше понять биологические процессы, происходящие внутри клетки.

Вклад главных исследователей в изучение митохондрий

| Исследователь | Вклад |

|---|---|

| Альберт фон Кёлликер | В 1857 году Кёлликер независимо открыл и описал митохондрии в различных тканях животных и растений. Он исследовал их структуру и местоположение, называя их "семенами клетки". |

| Ричард Альтман | В 1886 году Альтман предложил слово "митохондрия" для описания обнаруженных органелл клетки. Он также обнаружил, что митохондрии имеют особую структуру, содержащую внутренние перегородки и плотную матрицу. |

| Джордж Паладе | В 1950-1960 годах Паладе провел детальные электронномикроскопические исследования митохондрий и доказал, что они играют важную роль в клеточном дыхании. Он также открыл, что митохондрии содержат рибосомы, что подтвердило их независимую происхождение от прокариотических клеток. |

| Линус Полинг | В 1960 году Полинг предложил концепцию "митохондриальной дыхательной цепи". Он определил ключевую роль митохондрий в процессе окисления пищевых веществ и выделении энергии. |

| Жан-Люк Мамон | В 2006 году Мамон и его коллеги исследовали генетические механизмы управления функциями митохондрий и обнаружили, что митохондрии могут иметь свою собственную ДНК. |

Работы этих исследователей позволили раскрыть многие аспекты функционирования митохондрий и понять их роль в клеточных процессах. Изучение митохондрий является активной и важной областью современной науки и все еще продолжается.

Альберт Циммерман

Циммерман провел обширные наблюдения и эксперименты, чтобы понять структуру и функцию митохондрий. Он обнаружил, что митохондрии имеют две мембраны и внутри них находится матрикс, который содержит ДНК и рибосомы. Эти открытия позволили ему предложить гипотезу о том, что митохондрии играют важную роль в процессе обмена веществ.

Работы Циммермана были великим вкладом в развитие науки о митохондриях. Он показал, что митохондрии являются основными местами синтеза АТФ и участвуют в процессе дыхания клетки. Благодаря его исследованиям, наша понимание митохондрий значительно углубилось и стало основой для последующих открытий в области клеточной биологии.

| Годы жизни | Место работы | Вклад в исследования митохондрий |

|---|---|---|

| 1876-1941 | Университет Лейпцига | Открыл митохондрии, описал их структуру и функцию |

Роберт A. Вайслиш

Вайслиш получил степень доктора философии в Университете Оксфорд и затем работал в Корнеллском университете, где провел большую часть своих исследований. В 1955 году он опубликовал статью, в которой предложил гипотезу о существовании митохондрий, внутриклеточных органелл, отвечающих за процесс дыхания в клетках.

Вайслиш провел ряд экспериментов, позволяющих подтвердить его гипотезу, и впоследствии митохондрии стали одним из основных объектов изучения молекулярных биологов. Он также смог подтвердить роль митохондрий в коферментной окислительной фосфорилировке, что стало базой для дальнейших исследований в области клеточного дыхания.

Вайслиш получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 1978 году за открытие молекулярных механизмов внутриклеточного дыхания и роль митохондрий в этом процессе. Его работы оказали значительное влияние на развитие молекулярной биологии и помогли открыть новые пути в лечении множества заболеваний, связанных с дефектами митохондрий.

До конца своей научной карьеры Вайслиш оставался активным исследователем и наставником для молодых ученых. Он умер в 1990 году, оставив после себя наследие, которое до сих пор остается важным для молекулярной биологии и исследований митохондрий.